Etwas Neues hat es immer leichter. Maria Minervas Sound war neu, als die Estin 2011 das erste mal auf der Bildfläche erschien: naiver Freestyle-Gesang über Lo-Fi-Weirdo-Pop-Instrumentals aus dem Schlafzimmer. Jetzt ist sie schon eine ganze Weile dabei. Hat zwischendurch eine Art House-Album mit LA Vampires gemacht. Vor allem aber hört sie einfach nicht auf, zu singen wie ein Schulkind, das sein erstes ›Mixtape‹ in einem Plastikkassettenrecorder aufnimmt und dem Vater tierisch Kopfschmerzen bereitet, wenn der nach dem Arbeiten einfach mal seine Ruhe haben will. Minervas Gesang ist nur noch schwer zu akzeptieren, jetzt wo er nicht von den Eindrücken eines neuartigen Entwurf von Popmusik verschleiert wird. »Histrionic« erreicht also einen genervten Rezensenten, der die kleine Minerva, mit ihrem keckem Ponyschnitt und abwesenden Augen, packen will, um ihr zu sagen: Schluss mit dem Genöle, es wird Zeit für dich mal den nächsten Schritt zu machen! Leider hat sich in Puncto Gesang auf »Histrionic« aber nichts verändert. Maria Minerva singt Melodien wie ein kleiner Racker kurz vor der Vollnarkose, winkt weiterhin obercool ab, was das Tönetreffen anbelangt und so weiter. Aber es ist nicht alles verloren. Weil etwas neu ist: Das Songwriting ist viel ambitionierter und die Instrumentals haben sich entwickelt. Ihr Sound ist satter, ausgearbeiteter, steigert sich, wendet sich überraschend. Manchmal klingt das, als hätte das Panda Bear nach einem längeren Chicago-Aufenthalt produziert. Würde der Gesang nicht stellenweise so nerven, wäre »Histrionic« nur neu und sehr gut.

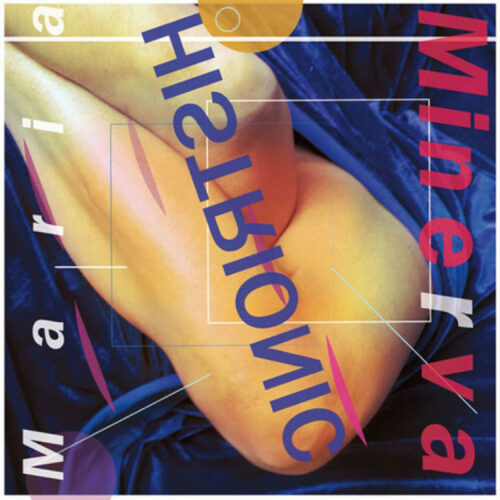

Histrionic