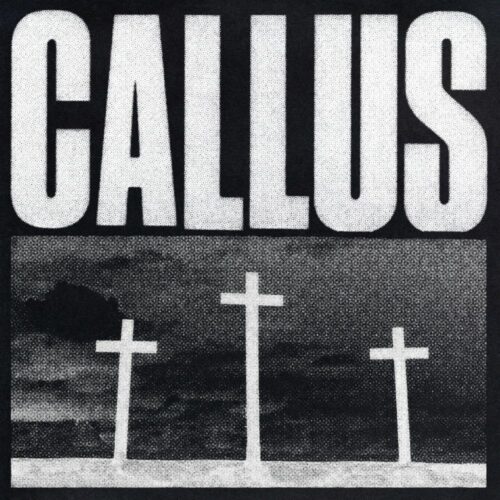

Ein zauselbärtiger Mann mit Hip Hop-Sozialisation, halb Sufi, halb Killer, schnallt sich Sitar und Bongos für noisige Miniaturen zwischen Punk und Surf um. Richtig, Gonjasufi hat das selbstauferlegte Exil im Jammertal verlassen, um verheißungsvoll auf die Bildfläche zurückzukehren – mit einer neuen LP, nach vier Jahren Studioalben-Abstinenz. Sie ist auf »Callus« getauft, was Schwiele bedeutet. Und Schwielen hat Gonjasufi wohl an beiden Händen. Aufgrund der Musik gewordenen Selbstgeißelung, die er als Yogaübungen exerziert. Denn mehr noch als bei den Vorgängeralben ist Schmerz das treibende Element, das es zu verarbeiten, zu ertragen, zu genießen gibt. Wer die 19 skizzenhaften Tracks durchlebt hat, kann drei Kreuze machen – so, wie sie schon das Plattencover zeigt, mit dem Gonjasufi seine Hörer optisch auf die biblische Schädelhöhe jagt. »Callus« kombiniert verzerrte Drums mit kryptischem Singsang zwischen esoterisch entrückter Eingebung und dem Blues einer heulenden Hyänenhorde, verabreicht im Rahmen eines Peyote-Rituals. Als Überraschungsgast ist immer wieder Ex-The Cure-Gitarrist Pearl Thompson vertreten, wobei Gonjasufis wüste Unberechenbarkeit Überraschungen im Grunde ausschließt. Das Ergebnis ist eine Gratwanderung auf weiter, staubiger Flur, sperrig, krude, vielgestaltig. Wer da vollends durchsteigt, kann seinen Chai auch im Sandsturm mit stoischer Ruhe genießen.

Callus