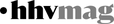

Denkt man an Detroit, denkt man an Zerfall. Armut, kaputte Häuser, Korruption, ein raues Klima, was liest und sieht man nicht alles über Detroit. Die Einwohnerzahl der Motorstadt schwankt derzeit um die 700.00er-Marke herum – während ihrer wirtschaftlichen Blütezeit in den 1950ern waren es noch zwei Millionen. Vor zwei Jahren wurde der ehemalige Bürgermeister der Stadt, Kwame Kilpatrick, wegen Korruption zu 28 Jahren Haft verurteilt, kurz darauf stellte die Stadt einen Insolvenzantrag, 40 Prozent der Einwohner leben unterhalb der Armutsgrenze. Dieser Stadt widmet der Fotograf Dave Jordano sein neues Fotoband »Detroit: Unbroken Down«. Erwartet uns also eine weitere Serie von Bildern, die bezeugt, wie schlecht es um Detroit steht? Nein, im Gegenteil. Jordano, gebürtiger Detroiter, wollte all den negativen Schlagzeilen über seine Stadt etwas Gutes entgegenstellen. Er findet es in den Menschen. Es geht Jordano nicht darum zu erzählen, was zerstört wurde, sondern zu zeigen, was/wer übrig geblieben ist. Fünf Jahre ist er dafür durch die Straßen der Stadt gefahren. Das Ergebnis umfasst nun 160 Seiten. Wo soviel Kontext geboten wird, da sind die Professoren natürlich nicht fern: Bevor man Bilder gucken darf, kann man sich zu Beginn des Bandes den theoretischen Unterbau abholen. Nancy Watson vom Detroit Institute of Arts hat das Vorwort geschrieben. Es liest sich wie ein erweiterter Pressetext und bietet somit nicht den ganz großen Mehrwert. Den gibt’s in der Folge: Zuerst lädt die Soziologin Sharon Zukin zur Geschichtsstunde und wagt einen Ausblick, daraufhin interviewt der Kunstprof. Dawoud Bey den Fotografen. Und dann gehts los. »Detroit: Unbroken Down« lebt ganz vom Ausdruck der Subjekte, die es zeigt (ist ja auch Sinn der Sache). Die Hintergründe hält Jordano kühl. Dadurch wirkt die Bildsprache zu einem klar, vor allem aber stellt er so den perfekten Kontrast zum Vordergrund aller Bilder dar: den Menschen. Jordano zeigt kein kehliges Schreien, kein verzweifeltes Schluchzen und kein schallendes Lachen und trotzdem sind seine Bilder emotional. Weil die Fotos einen nicht anspringen, lässt man sich Zeit, sie auf sich zukommen zu lassen. Und entdeckt dann Ausdrücke in den Gesichtern und Körperhaltungen, die mit einer Emotion nur unzulänglich beschrieben wären. Man fühlt mit. Auch weil es den Bildern gelingt gleichzeitig feinfühlig dem Subjekt gegenüber zu sein, ohne dabei die Kanten der Stadt zu glätten. Und dadurch sind nicht nur schöne Porträts entstanden. Einige Fotos würde man sich auch wegen ihren Kompostionen aus klaren Linien und den sich abwechselnden starken und weichen Kontrasten gerne über den Schreibtisch hängen. Noch mehr als das hier Beschriebene kann ein Fotobuch eigentlich nicht leisten.

Charles Peterson

Nirvana

Minor Matters Books