Deutschland, Europa, die sogenannte westliche Welt anno 2017 ist geil auf das Silicon Valley. Auf die Gründerszene, die es aus dem staubigen Boden stampfte, auf die Grinder-Szene, die sich dessen Computertechnologien gleich unter die Haut pflanzt. Cyberpunk als Sci-Fi-Subgenre ist da längst so etwas wie ein Abo der Business Punks: irgendwie hip, progressiv bestimmt auch, in vieler Hinsicht anschlussfähig, kompatibel halt. Sein inhärentes dystopisches Element ist jenen Verheißungen gewichen, vor denen man einst noch gewarnt hat. Cyperpunk wird auf Hochglanz poliert, dabei geglättet, geplättet – und dann doch wieder auf 3D aufgeblasen, um es auf die Kinoleinwand zu werfen. In Hollywoods unvermeidlicher Whitewashing-Tradition, wie es so die unschöne Bezeichnung für den unschönen Akt sich ruft.

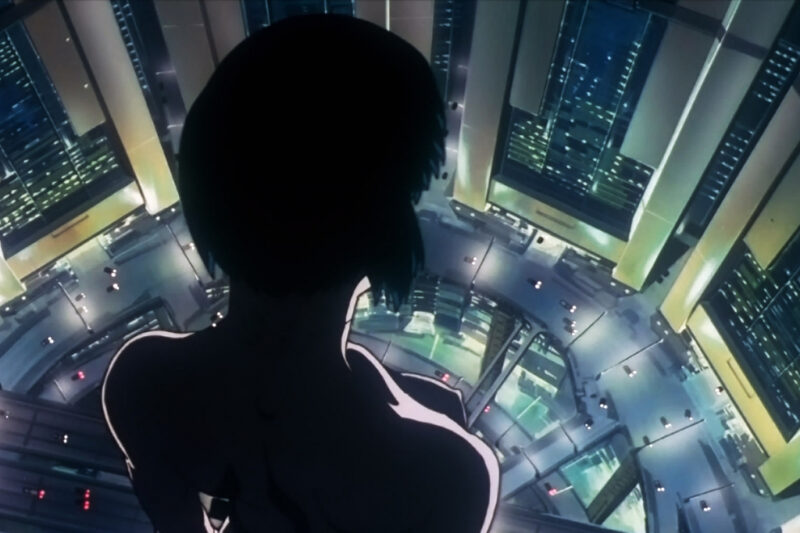

Siehe »Ghost In The Shell«, dem US Remake des auf einer Mangareihe von Masamune Shirow beruhenden japanischen Animes von 1995. Schon krass, dass man einem Film, der nicht müde wird, über die Seele zu schwadronieren, auch noch den letzten Rest Seele per Mausklick ausgetrieben hat.

Dennoch hat der effektgeladene Blockbuster zumindest eine gute Seite: Er bringt Mamoru Oshiis Original ins Gedächtnis zurück. »Ghost In The Shell« hat seinerzeit ordentlich Furore gemacht. Für die heutige Popularität von japanischen Mangas und Animes war er im Westen definitiv ein Türöffner. Dessen Popkultur ließ sich von ihm begeistern. Nicht nur die »Matrix« Trilogie ist zweifellos von dem Anime beeinflusst, was seine Macher auch freizügig bekennen. Und wer weiß: Vielleicht hat auch Stanley Kubrick hin und wieder eine »Ghost In The Shell«-VHS in seinen Recorder geschoben, während er jahrelang an seinem Projekt »A.I.« arbeitete und bevor er es Steven Spielberg übergab. Zudem fanden einzelne Filmsequenzen in einem Musikvideo von Sly and Robbie Verwendung. Und in dem zu Roy Malones Remix von Wamdue Projects »King Of My Castle«.

»Ghost In The Shell« hat eben auch über seine Descartes´schen Herumphilosophierereien hinaus Seele. Die macht seinen Zauber aus, damals wie heute. Dass sie neben den bewegten Bildern des Films auch musikalisch zum Klingen kommt war eine Aufgabe, mit der man Kenji Kawai betraute. Seit den Achtziger Jahren schafft der inzwischen Sechzigjährige Komponist die Scores für Filme und Computerspiele. Was er für »Ghost in the Shell« leistete ist dabei in besonderem Maße gelungen: packend, enigmatisch, ikonisch, unvergesslich; Attribute wie diese werden schon mal bemüht, wenn sein Ambient-Soundtrack zur Sprache kommt.

Besonders das chorale Leitmotiv des Scores brennt sich einem aufgrund seiner eindringlichen Intensität unauslöschlich in die Hirnrinde. Es basiert auf einem traditionellen japanischen Volkslied, dem Kawai bulgarischen Folk unterjubelte. Mit kühnem Pragmatismus, weil traditionelle japanische Musik keine Choräle kennt. Sein Text, von einer Sängerinnengruppe auf Yamato – auf Altjapanisch – vorgetragen, wurde einer Gedichtanthologie aus dem achten Jahrhundert entlehnt. Tradition trifft also auf Moderne, Folk auf Futurismus – und Science auf Fiction. In Kawais Händen klingt das tatsächlich nach Zukunftsmusik, flehend, dramatisch, pathosgeladen – und gleichzeitig, auf obskure Weise, schwerelos.